「つくる責任、つかう責任」

“re:再生”をコンセプトにした新たな挑戦

2020年9月16日、4ヶ月遅れで開催された、教育総合展。

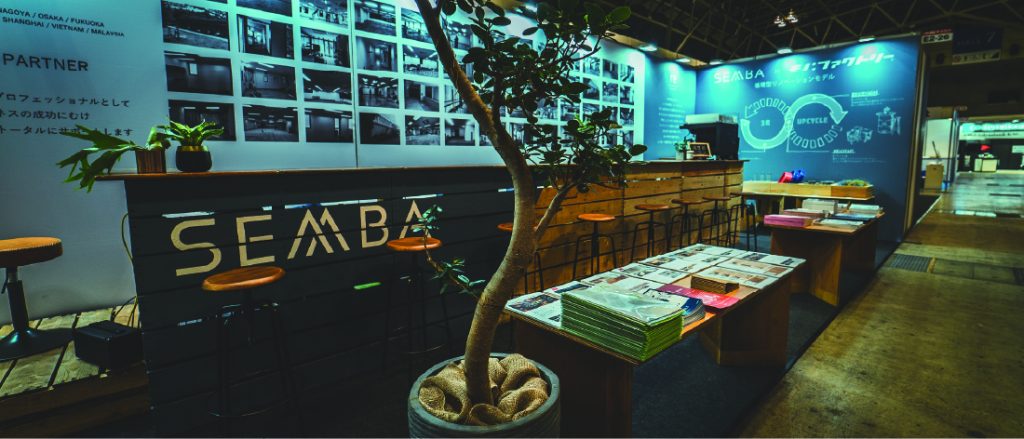

ウィズコロナに開催されたこの展示会では、多くの教育関連企業・団体が出展。初出展となった船場「re CAFÉ」がなぜ学校・教育の展示会でこのような試みをしたのかを当プロジェクトチームと紐解いてみました。

Project Member / プロジェクトメンバー

-

神戸 暁

株式会社 船場

ビジネスデザイン本部 re division

-

櫻井 利芳

株式会社 船場

ビジネスデザイン本部 re division

-

秋吉 健司

株式会社 船場

WEST事業本部 Culture & Communication Business Unit

-

寺尾 巧

株式会社 船場

WEST事業本部 Culture & Communication Business Unit

競合のいない新領域への開拓

秋吉

商業メインでやっている我々にとっては、学校教育の現場は、アプローチが非常に難しい分野です。営業をかけようと思ってもコネクトする相手が限られており、既存の取引先相手からの紹介も皆無に等しい状態でしたし、紹介待ちの営業では拡大もできません。そこで色々と考えていたところに今回の教育総合展の出展話が浮上したのです。出展企業を見ると競合他社が出ておらず、非常に魅力的で、我々がここで異色の存在としてアピールができるのでは?と考えました。

神戸

近畿大学や、角川ドワンゴ学園N高校との実績から教育分野へ広がりがみられる中、こうした教育関係者の集まる企業展に参加することで、船場をより多くの方に知ってもらいたいと思いました。先ほど秋吉さんが言ったように、学校の先生の名刺もらうのはすごく大変です。企業展にいらっしゃる人の中には施設を管理する方も多くいらっしゃいますので、新たな協業の機会が得られるのではないかと期待しておりました。

秋吉

教育総合展への出展を企画したカルチャーディビジョンという部署では、西日本で伸びていた教育環境と文化に携わる仕事を、船場全体として伸ばして行くべく起ちあげた部署で、今後の船場の伸び代がある新領域でもあります。そこで櫻井さん、寺尾さんらに協力を呼びかけて結成した経緯があります。

もうひとつやりたい柱があって、今回のテーマにもなった「再生」という部分です。今まであった空間をどのように再生するか?たとえば使わなくなった空間を食堂やコミュニケーション空間に変える、そういった切り口は、船場にとって今後開拓していく領域だと、神戸さん、櫻井さんは考えていたので、本年度より「再生」をテーマとした新領域を開拓する「re:」と、教育環境を中心とした新領域を開拓する「Culture & Communication」の2つの部署に生まれ変わり、双方から船場全体の新領域を幅広く開拓していくことになりました。

神戸

今回の企画展は5月9月に開催される予定だったイベントですが、コロナ禍で延期になり、開催に至るまでの4ヶ月の間に世の中が大きく変わりました。イベント自体の集客が落ちますし、人が集まるところへわざわざ出ていってPRすることの意義が薄れるだろうと感じていました。そこで今回一番大切にしたのは、“リモートを使った発信力”とこの時期に“敢えて現地に行くことで得られる体験価値”、その2つを両立する空間をつくることだと考えました。

寺尾

ウェブを通じてセミナーをする事も大きく変わったことかと思います。当初はパネルで展示をするイメージで、ウェビナーという発想は全くなかったのですが、今回のコロナで人が来られないことを逆手にとって、船場にとっても、やったことが無い事にチャレンジできる良い機会という思いもありました。

実現できたことに驚いているのは今回のメインの展示でもあるカフェ「re CAFÉ」です。通常でも衛生上難しくて船場が提供すること自体今までやったことないのに、コロナ禍でやるなんて非常にリスキーという意見もありまして、我々も一旦は諦める事を覚悟し、社長にプレゼンをしました。しかし社長からはこういう時だからこそやったら!と。

こういう時に来る人こそ課題を抱えている人、悩んでいる人なのだから、その人に対してコーヒーを提供する企業がいるなんて!強いアピールになるのでは?と後押ししていただきました。その様な反応は意外でもあり、諦めずに貫いて良かったと思います。

“再生”をコンセプトにした「re CAFÉ」

櫻井

今回の「re CAFÉ」ブースの大きなコンセプトは、“re:再生”です。学校関連の仕事の依頼はリノベーションが主です。

古いものを壊して新しいものをつくるのは簡単ですが、今あるものを活かしながら新しい機能や価値をアップデートしていくリノベーションは、まさに場の再生と言えます。

また、今回は、カフェのカウンター、什器、テーブル、椅子などを産業廃棄物、リサイクル素材などを使ってつくりました。リノベーションに、3Rやアップサイクルの流れを組み込むことで、サスティナブル社会に向けた新しいリノベーションの在り方を提案したいと考えました。

イベント終了後、撤去するカフェブースはリユースに出したり、リサイクル処理したり、100%のリサイクル率を目指しました。「つくる責任、つかう責任」として、最終処分までトレースすることにチャレンジしています。

神戸

この部分は来場者の方々に伝えたかったことであり、カフェに併設してパネル展示をして、循環型リノベーションの仕組みや、廃材を捨てるのではなく、違う使い道を考えたり、マテリアルとして再利用する事などを展示させていただきました。

古くなったものをそのまま捨てるのではなく、形を変えたり、塗り直したりする事で新しい価値ができます。

今回使用したカフェカウンターの天板は学校の机の廃材を使ったものでした。教育関係の人に馴染みのあるわかりやすい産業廃棄物を使う事で、よりイメージしやすいブースをデザインしました。

また、今回は専門学校レコールバンタンさんに協力をお願いして、学校の実習というかたちでその場でコーヒーを入れていただきました。当初は5月開催予定でしたので、一旦お断りも受けたのですが、ウィズコロナで学校側も困っていました。実習する場所もなく、授業も出来ず、コーヒーを入れる授業をリモートでやるって難しいですよね。学校も生徒さんに何かしてあげたいということで、産学連携が実現したのです。

櫻井

「空間を創造する企業」が、リモートでその魅力を語っても、本質的には伝わらなのではないかと思います。

やっぱり現地で実際にお会いして、何でもよいから興味持ってもらうことが大切。スタジオから発せられる音や映像であったり、素材の質感であったり、コーヒーの香りや味であったり、リモートでは感じることのできない、五感で感じられる情報を発信することを大切にしました。

訪れた多くの方から「re CAFÉ」を「このままうちの学校につくれたらいいな」「持って帰りたい!」と言って頂き、本当にチャレンジして良かったと感じました。

日本の大学や小中高学校ってカフェがないことが多いです。欧米には普通にある。コーヒーを「自販機でいいじゃない」という人達に対して、ドリップコーヒーってこんなにうまいんだぞ!ということを発信する、このモチベーションでレコールバンタン様と良い共演ができたのではと思います。

寺尾

今回の教育総合展では船場としてエッジのきいた提案ができました。我々としては、教育空間を柱として残しつつ、空いた空間をカフェ、食堂というかたちでリノベーションするなどしながらで新領域を開拓していきたいです。

また、今回の事例をオフィスや工場、最近で言いますと、物流拠点のカフェ、食堂など多岐に渡った方面に展開してアプローチしていきたいと考えています。

リアルとネットの融合とは?

神戸

今回全体的にブースを見ていると6割以上がICTの展示でした。あとは、教育コンテンツと什器の展示。空間創造の会社は唯一、船場だけでした。

秋吉

当社以外のブースは、今回コロナで集客が難しく、費用対効果が見込めないと考えたのか、今まで以上に簡素化されたブースが多かった気がします。対して我々は逆の発想で、来場する方は課題を抱えている確率が高く、費用対効果が高いと考え、ブースの企画・運営を熱意を込めて行った事で、その熱量と再生をPRした異色の空間設計とが一体となって、訪れた人を感動させたと思います。

セミナーに登壇戴いた大学教授へのインタビューで、コロナによって拡大したネット授業は今後も定着するが、ネットだけでは本来人間が持つコミュニケーション能力が発揮できない事が浮き彫りとなり、リアルな場の持つ意義と、リアルな場にわざわざ訪れる為の付加価値を高める事が、今後も不可欠である事を学ぶ事が出来ました。

神戸

多くの方がリアルとネットを対義語のようにとらえられていると思います。

実際はリアルな場をより便利にするために、ネットというツールがあるのであって、これによって教育の在り方は大きく変わっていきます。

例えば、リアルのディベートの場でそこにいない人が参加できたり、海外の先生の講義を聞くこともできる。授業をアーカイブしておけば、通えない生徒も授業を受けられる。

寺尾

例えば各々がタブレットで授業を受けるようになれば、もうパソコンルームが不要になります。空いた空間を学生が交流する場だとか、学びの場、アクティブラーニング等の「何か試せるような空間をつくりたいんだよねー」という話をお客様から聞き、ICT敎育は船場と関係なさそうに聞こえるけれど、末端の所では何かしらでお手伝いができるであろうと話を聞いて感じました。

神戸

従来の教室は1人の先生が多数の生徒に、効率良く情報を伝えるための空間でしたが、生徒が各々タブレットで情報を得られるとなると、今までの空間は必要なくなってきます。ではそうなったときに学校はどういう場であるか?というのが今後のテーマです。

今回、教育環境に向けて、船場として初めてのPRでしたが、我々のソリューション、これから目指す取組みは伝わったのではないかと思います。船場はこの分野において既にリーディングカンパニーという自負があるので、今後もこの流れを牽引していきたいと思います。

SEMBA CONNECT! 【Vol.2】センバ×モノファクトリー循環型社会に向けてはこちら